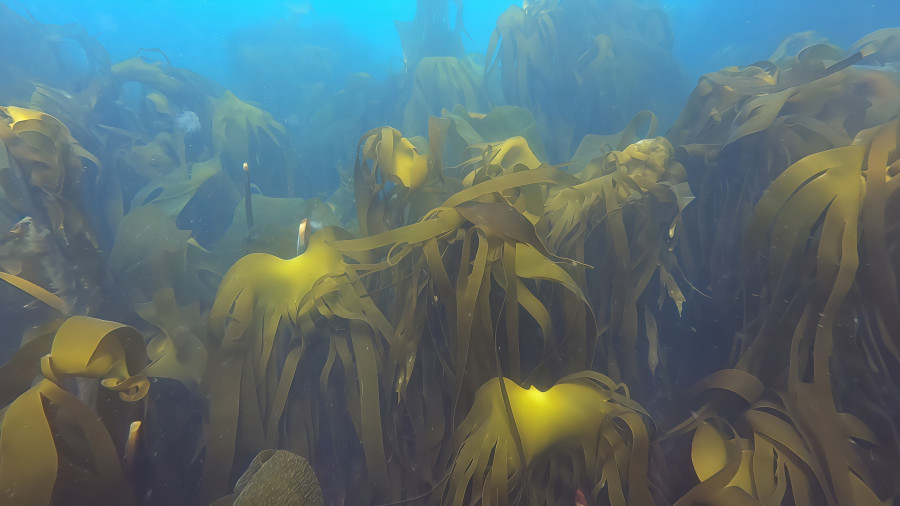

La Consellería de Medio Ambiente impulsa un proyecto destinado a la conservación y mejora de los ecosistemas marinos. Entre las diversas acciones enmarcadas en esta iniciativa –retirada de basura en el litoral, eliminación de especies alóctonas o favorecer las condiciones de aves en peligro de extinción, entre otras–, se encuentra una acción novedosa que no se había llevado a cabo con anterioridad: la restauración de los bosques submarinos de kelp, un alga parda perteneciente al orden de las Laminariales que está desapareciendo, de manera preocupante, a nivel mundial.

La Xunta colabora con la Universidade da Coruña (UDC) para sacar adelante este propósito. Las actuaciones cuentan en su conjunto con un total de 4,46 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation, y se llevan a cabo, desde el pasado 2023, en doce Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Rede Natura 2000. En el caso de Ferrolterra, los trabajos comenzarán en la segunda quincena del mes de septiembre, concretamente, en las áreas de la Costa Ártabra y Ortigueira-Mera.

El catedrático de la UDC Rodolfo Barreiro Lozano coordina un equipo en el que trabajan cuatro personas más –Cristina Piñeiro Corbeira, Nerea Alvite Bergara, Javier Cremades Ugarte y Érika García Cardesín–.

Explica que estas algas, llamadas también carrumeiro, son organismos que forman hábitats propios, agrupándose y creando lo que equivaldría a un bosque terreste. “Suelen ser muy conocidos porque todo el mundo los ha visto alguna vez en televisión, en documentales de la costa del Pacífico americano, donde se ven imágenes de las algas con las nutrias nadando entre ellas”, expone el biólogo, remarcando que “aquí en Galicia forman bosques de uno o dos metros de altura, suficientes para convertirse en refugio, criadero y fuente de alimento de multitud de especies marinas”.

Barreiro expone que la causa última del declive de estos organismos es el cambio climático. “Cuando hablamos de ello se puede pensar que simplemente es un problema de calor, pero hay otras veces que altera las interacciones con otras especies y eso hace que el alga salga perdiendo”, explica, añadiendo que otros factores como la contaminación, la excesiva sedimentación por culpa del hombre o la sobreexplotación agravan el problema. “Es un conjunto de agentes estresantes con el telón de fondo del cambio climático”, asevera.

En las costas gallegas, los bosques de kelp se enfrentan también a otro enemigo. Se trata del salema (Sarpa salpa), un pez nativo cuyas poblaciones se han incrementado en los últimos años. “Pese a que todavía no lo hemos demostrado, nuestra hipótesis es que el calentamiento global tiene que ver con este aumento. El verano en el mar se ha prolongado, se ha metido más hacia el otoño. Y es un momento clave para el pez porque es la época en la que se prepara para la reproducción”, comenta Barreiro, que añade que “ahora es más abundante y forma bancos. Es bastante móvil y es hervíboro. Las algas kelp le gustan bastante, por lo que son capaces de arrasar con uno de estos bosques”, sostiene.

El equipo de la UDC decidió comprobar la magnitud de este problema tomando como base un estudio realizado hace 25 años. “Volvimos a más de 50 puntos de la costa gallega en donde antes había kelp. En el 60% de estos sitios ya no encontramos nada. Es un problema muy extendido”, explica el biólogo, incidiendo en que “cuando desaparece esta alga, lo que queda es como un césped muy bajito, que no da refugio ni lugar para la reproducción. El valor ecológico y económico se pierde”, lamenta.

Para intentar frenar esta situación, los expertos tratan ahora de “sembrar” juveniles de kelp –mediante la aplicación de una técnica conocida como green gravel o grava verde–.

Los trabajos de recuperación de las poblaciones de estas algas consisten en el uso de pequeñas piedras recubiertas con esporas de kelp cultivadas previamente en el laboratorio. “Cogemos algas de Galicia, ejemplares adultos que estaban maduros y que ya estaban fabricando esporas. Las llevamos al laboratorio y hacemos que esas esporas se liberen en unas condiciones determinadas, totalmente asépticas para que no se contaminen con nada, e ideales para que germinen”, explica Rodolfo Barreiro, que apunta que esta alga “tiene dos fases vitales distintas: una microscópica, que para verla tienes que usar una lupa, y otra macroscópica”.

En las instalaciones de la universidad mantienen esa primera fase, conocida como gametófito, en un estado de letargo, lo que les permite disponer de un “stock” de semillas para trasladar al mar.

Una pequeña cantidad de este gametófito que mantienen los investigadores en el laboratorio se introduce posteriormente en unos tanques con grava, para que se alimenten en el fondo y, “jugando con la luz y la temperatura”, apunta el biólogo, “los engañamos para que piensen que es la época de primavera y se reproduzcan. Entonces se empieza a producir la fase macroscópica”. Este proceso puede llegar a durar, comenta Barreiro, entre un mes y un mes y medio. El laboratorio cuenta con 18 tanques de unos 40 litros, equipados con sistemas de circulación, iluminación y temperatura controladas.

Así las cosas, estas pequeñas rocas les sirven al equipo de la UDC como vehículo transportador para poder llevar el kelp al mar, con el objetivo de que las algas continúen creciendo ya en su medio natural. Posteriormente, los investigadores regresan a cada una de las ZEC en las que se han realizado los trabajos para comprobar los resultados. “Volvemos al cabo de tres, seis y doce meses. Para poder hacer el seguimiento, localizamos el sitio con GPS y marcamos la zona con una pequeña boya sumergida de fondeo. Entonces comprobamos la abundancia de individuos de kelp en ese momento”, expone el biólogo.

Desde la Universidade da Coruña, los expertos remarcan, además, que la recuperación de estos bosques de algas laminarias repercutirá de manera positiva, también, en el sector de la pesca artesanal.

“Además de tener un valor ambiental, por ser puntos calientes de biodiversidad, tiene también un valor económico, porque las especies que se explotan en la captura de bajura dependen total o parcialmente de estos hábitats”, explica Barreiro.