El hormigón y la pintura blanca que desde finales de los años sesenta sepultaron los elementos interiores de la iglesia de Dolores actuaron, sin pretenderlo, como una cápsula del tiempo que se está abriendo seis décadas después. El interior de los muros nos hablan ahora de los servitas, quienes construyeron el templo y quisieron enterrarse allí, y también de Ventura Taxonera, el asentista que tuvo el honor de guardarse un panteón familiar antes de morir. El granito nos habla desde el lejano siglo XVIII de la sociedad de aquel Ferrol, pero también de que los ingenieros del pasado podían equivocarse.

José Romero es, junto a Manuel Amable Romero, el arquitecto responsable del proyecto de restauración promovido por la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol que se encuentra ahora en una segunda fase tras haber finalizado la primera, en la que se actuó en tres frentes para lograr la estabilidad de la estructura: añadiendo tensores que ayudasen a los muros a aguantar el peso, reconduciendo la recogida de pluviales para impedir que la lluvia empapase la piedra y sustituyendo la madera carcomida.

Con la premisa de no poder publicar todavía fotografías del estado de las obras, Romero nos abre las puertas mostrándonos antes una imagen de su interior en 2017, justo antes de cerrarse al culto por precaución ante el deterioro. No tarda en mostrarnos el mayor de los hallazgos hasta la fecha: “Intuíamos que había un suelo de granito, pero al empezar a picar, la sorpresa fue mayúscula”, avanza, señalando a un pavimento “ajedrezado de losas”.

“Son enterramientos. No tenemos documentación sobre sus nombres. Intuimos que serían servitas, pero únicamente sabemos el nombre de Taxonera porque su lápida tiene una inscripción”, sostiene Romero, enseñando la única tumba que no es un cuadrado perfecto, sino la tradicional losa rectangular, situada más próxima al altar y fuera, por tanto, del damero pétreo: “Esta sepultura es de Bentura Tajonera, su mujer, herederos y descendientes. 1782”, se puede leer grabado en la piedra.

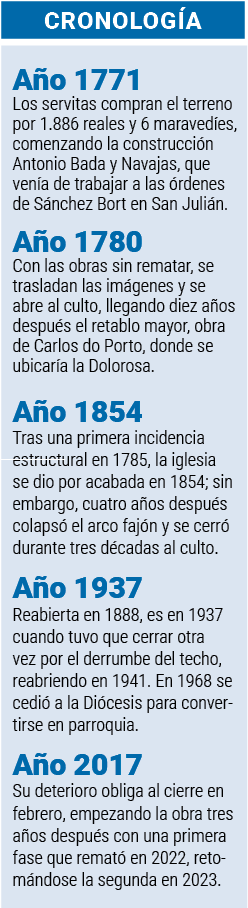

La iglesia de Dolores empezó a construirse en 1771 y en 1787 el rey Carlos III publicó una Real Cédula para prohibir los enterramientos dentro de las ciudades. Poco antes, en 1775 se abría el cementerio municipal de Canido que, aunque al principio suscitó recelo por no poseer una capilla, vio reforzado su uso por el edicto emitido en 1801 por Diego Martínez de Córdoba, el gobernador político y militar de Ferrol, para intentar contener las epidemias de cólera.

Atendiendo a la cronología, parece que los enterramientos en la iglesia servita habrían durado pocos años, pero la historiadora Ana Martín señala que no tendría por qué ser así. “La ley no se cumplía, existía confrontación con la tradición católica y hasta bien entrado el siglo XIX la gente quiso enterrarse lo más cerca posible de los altares”, apunta.

Sobre todo, cuando se trataba del clero, de órdenes religiosas o de personajes con posibilidades económicas —como el asentista Taxonera— era común enterrarse en las iglesias todavía, explica, ahondando en que “solían ser enterramientos verticales” para economizar el espacio, lo que ocurre en el templo ferrolano. “Se preparaban muy bien para la muerte y querían tener la garantía de llegar a otra vida”, por eso era importante estar sepultado en terreno sagrado. Con la autorización de Patrimonio, comprobaron que los restos óseos de Taxonera estaban allí, pero no así en el resto de enterramientos que se extienden por el pavimento, confirma Romero.

Antonio Sixto, investigador y autor de varios artículos sobre la Semana Santa de Ferrol, escribía en el último número de la revista “Ecce Homo” sobre los orígenes de la Venerable Orden Tercera de Servitas de Nuestra Señora de los Dolores en Ferrol, seguidores de los Siervos de María, cuyos orígenes están en 1233 en Florencia.

En la ciudad naval se fundó en 1750 en la desaparecida parroquial de San Julián: “Las congregaciones religiosas tienen tercera orden, que son seglares que siguen sus postulados”, explica Sixto, enumerando que en el caso ferrolano tomaron como referencia para sus estatutos las normas de los servitas de Barcelona, y en ellos ya figuraba la necesidad de construir una capilla propia, además de los pormenores del cortejo de la procesión del Encuentro, de la que se encargaron desde su fundación.

En aquel momento era la actual imagen de la Piedad la Dolorosa del Encuentro, pero ya existía también la Virgen de Dolores y pronto llegarían San Juan y la Verónica. “Hay mucha gente de categoría entre ellos, como Luis de Atocha, otro famoso asentista con privilegios reales, que era una especie de promotor inmobiliario de la época”, sitúa Sixto, llegando al siglo XX, cuando el prior de los servitas era Javier Casares Bescansa, padre de Demetrio, quien en 1939, junto a otros siete, formó parte de esos “ocho primeros capuchones” que formarían, dentro de la Orden Tercera Servita, la Cofradía del Cristo de la Misericordia.

“Tenían en la capilla su sede canónica, usaban la sala de juntas, procesionaban con sus imágenes”, recuerda Antonio Sixto, precisando que hay documentos que cifran en 464 los hombres y mujeres servitas que había en 1910, pasando a 161 en los años sesenta. Hasta nuestros días, la orden se ha ido diluyendo y no existen, al menos oficialmente, integrantes en la ciudad.

José Romero recuerda que su proyecto de rehabilitación de Dolores es de 2014 y que estos diez años “han sido un proceso de descubrimiento, de relación con el edificio. Teníamos la intención desde el principio de recuperar su originalidad”, la que trazó Antonio Bada y Navajas, discípulo de Julián Sánchez Bort, con el que trabajó en la construcción de la concatedral.

“Este fue su primer gran proyecto y se trae lo que aprendió allí, así que en algunos aspectos es como la hermana pequeña de San Julián, pero más minimalista”, observa, recordando que Bada y Navajas acabó dejando la obra porque otro arquitecto, Francisco Solinis, criticó que “estos muros eran muy esbeltos para el poco espesor que tienen”. Finalmente, Pedro Lizardi siguió con el proyecto inicial y el tiempo se ha encargado de dar la razón al crítico.

“El mejor momento de este trabajo fue el descubrimiento del suelo. Nos habíamos metido por todas partes y, de repente, en algo que estábamos pisando apareció. Y el hallazgo de la lápida. Ha sido un proceso enriquecedor personal y profesionalmente. Y, como ferrolano, todavía más”, valora el arquitecto José Romero.