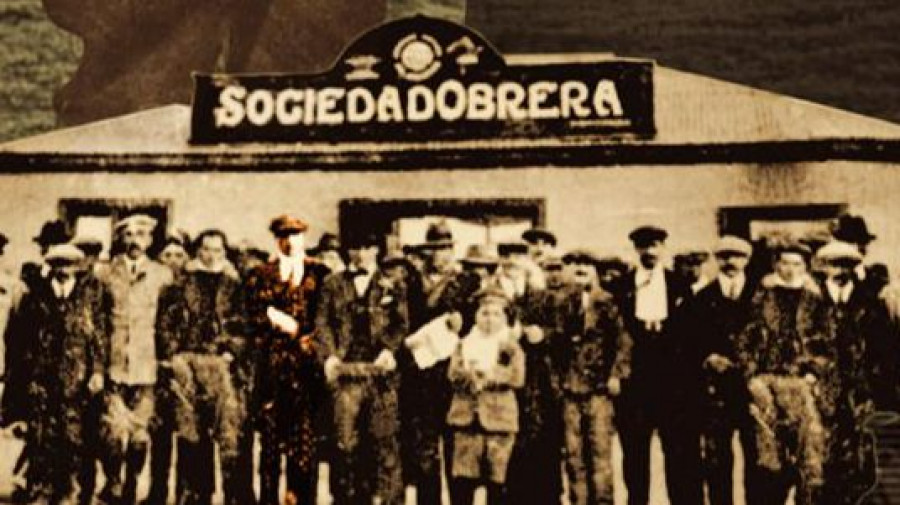

Tres acontecimientos en las últimas semanas han desempolvado el recuerdo de una protesta en la Patagonia argentina que quiso ser una revolución y que acabó en una sangrienta represión: 1.500 trabajadores del campo fusilados por las fuerzas enviadas por el presidente Yrigoyen en 1921.

El primer hecho es la decisión del Ejecutivo argentino de demoler la estatua del historiador Osvaldo Bayer en el acceso a la zona cero de la revuelta, Río Gallegos. Bayer fue quien, a comienzos de los 70, rescató del olvido esta tragedia.

El segundo “suceso” es la publicación de un trabajo discográfico que, con el título de “Soto: Homenaje musical a la Patagonia rebelde”, quiere poner en valor un episodio histórico de una trascendencia enorme. El tercero, la referencia que en el curso Carlos Gurméndez celebrado este mes en Ferrol hizo el profesor Raúl Soutelo sobre Galicia y la emigración. Dijo el profesor que Castelao estaba equivocado cuando decía que “os galegos non protestan, emigran”. “Non é así”, apuntó Soutelo, “e aí temos o exemplo de Soto”.

Nació en Ferrol en 1897 y era hijo de un marino que murió en el buque “Oquendo” en la Guerra de Cuba. De muy pequeño emigró a Argentina y, tras un regreso de siete años a su ciudad naval (1907-1914), volvió al país americano. Muy pronto se convirtió en un referente del emergente movimiento obrero.

Xan Leira, autor del documental “Patagonia: Utopía libertaria” (emitido primero en 1997 con la coproducción de Canal + y, en 2006, en su versión definitiva), apunta que, como Soto, “houbo moitos homes e mulleres que lle deron vida ao sindicalismo en Arxentina, pero del destacaría o seu fondo compromiso coas loitas polos dereitos sindicais e pola defensa das condicións de vida dignas”.

Leira, como muchos otros, conoció la figura del ferrolano revolucionario en 1973, cuando se estrenó la película “La Patagonia rebelde”. “Quedei impresionado e profundamente emocionado polo personaxe, pola forza que tiña, pola conciencia que despregaba”, asegura antes de aportar otro motivo de fascinación.

“Sentín un profundo orgullo persoal en canto galego nacido en Arxentina, onde sempre tivemos esa mala sona, de que só estabamos preocupados polo traballo e o aforro. Cando retomei a miña actividade cinematográfica de volta en Galicia, poder facer o documental significou para min resarcirme de todas aquelas malas interpretacións que había na Arxentina sobre a nosa condición de galegos. Nos primeiros sindicatos creados alí, os traballadores galegos formaban parte desa vangarda, como é o caso dos tipógrafos”.

La historia de Antonio Soto es parecida, explica Leira, a la de muchos de sus contemporáneos. “Era unha personalidade rica, moi propia da época”, señala, “é dicir, persoas das que en Galicia tivemos a milleiros, feitas a si mesmas, con enormes inquedanzas que foron ás Américas na procura do que aquí non atopaban”.

Se dirigieron, apunta, a “países novos, a repúblicas onde o sentido do ser humano pasaba por ser cidadáns dun país con dereitos e deberes”. En aquel momento, además, la Patagonia era un lugar “que provocaba ensoñacións, que inspiraba aventuras”, pero, sobre todo, era un “extenso territorio que, unha vez aniquilada a poboación autóctona, foi un dos espazos que o imperialismo británico precisaba para o desenvolvemento da súa industria, especialmente a da la e os tecidos”.

Por ello, aquel vasto territorio llamó la atención “dunha gran masa traballadora que conlevou tamén a converxencia de moitas ideas progresistas e transformadoras que estaban circulando por Europa”. Muchos de esos inmigrantes ya tenían, pues, una experiencia de tipo sindical y política.

En el caso de Soto, Leira se inclina por el hecho de que su base como líder no respondía tanto a su formación como a una cierta conciencia de clase que habría pergeñado en la ciudad naval. “Non podemos dicir que fora unha persoa formada, pero polo que di a súa filla, Isabel, entre as motivacións que tivo para marchar de Ferrol estaba o ambiente opresivo que se vivía pola omnipresenza da Igrexa e do mundo militar.

El fuxiu dese ambiente, polo tantos temos que entender que había unhas ideas moi primarias sobre o que era unha conciencia de clase como a que logo desenvolveu na súa propia traxectoria política e sindical”.

En ese sentido, considera que Soto, que falleció en Argentina en 1963 en Punta Arenas, fue un “líder consecuente, respectado e querido que protagonizou unha fazaña que, despois da Revolunción de Outubro, foi unha das máis relevantes no tocante ao movemento obreiro das primeiras décadas do século XX”.

“La música es uno de los últimos refugios donde encontrar coherencia”

“Soto: un homenaje musical a la Patagonia rebelde” es el título del LP que materializa un proyecto con tres pilares: Miguel Oliva, el ideólogo, y los músicos y compositores Miguel Cantilo y Mariano Díaz. Es el homenaje, más de un siglo después de los trágicos sucesos en la provincia de Santa Cruz, al líder sindical Antonio Soto, “Gallego Soto”, el ferrolano que encabezó aquel movimiento rescatado en los años 70.

El trabajo lleva unas semanas en las plataformas.

¿Cómo está siendo la acogida?

Hemos recibido opiniones favorables porque coincide con que un poco antes de que saliera, a los gobernantes se les ocurrió perseguir la imagen y el recuerdo de Osvaldo Bayer, cosa que, por supuesto, se les ha vuelto muy en contra porque la gente tiene la mejor opinión de su obra. “La Patagonia rebelde” (1973) ha sido la que ha conectado cinematográficamente toda esta historia.

¿Para usted eran los sucesos de 1920-1921 un tema interesante desde el punto de vista artístico?

Por supuesto, pues es uno de los símbolos más fuertes de la opresión que vivió toda la clase trabajadora durante muchos años no solo de Argentina, sino de los países limítrofes. En Chile, por ejemplo, hubo una matanza mucho mayor que inmortalizó el grupo Quilapayún con una cantata. La figura de Soto es como un eje alrededor del cual gira toda una rebeldía que brotó del pueblo oprimido y que fue ferozmente reprimida por el poder. Él la conservó como un testimonio. Después de los fusilamientos, en algún momento trató de volver a Argentina, a Río Gallegos, pero y fue expulsado por el gobernador, en ese momento un militar, que lo invitó, esta vez de una manera civilizada, a irse del pueblo, con lo cual volvió a Chile, donde siguió con una actividad más cultural en el Oquendo Bar. En él se reunía gente, muchos refugiados e inmigrantes que venían también de A Coruña. Fue muy solidario. En el Oquendo circuló gente como Pablo Neruda. Se le recuerda porque fue el motivador de la respuesta del pueblo a la opresión sin límites del gobierno de Yrigoyen.

Hablaba de que el lanzamiento del disco coincide con la demolición de la estatua de Osvaldo Bayer a la entrada de Río Gallegos. Bayer fue quien rescató la memoria de los fusilados y, por lo tanto, de Soto, hace más de 50 años.

La música es uno de los últimos refugios en los que la gente puede encontrar una cierta coherencia y continuidad en lo que ahora se da en llamar la batalla cultural. Argentina no escapa a algo que está ocurriendo en todo el mundo, que es un avance de las clases acaudaladas sobre la gran mayoría de la población: una transferencia de recursos del pueblo trabajador a las élites. En Argentina, esto se presenta descarnadamente con un gobierno ultraderechista que perpetra actos como el de abolir la imagen de Bayer, que es un historiador muy reconocido. Es un gesto de oposición a la voluntad popular y, sobre todo, histórica. La canción es uno de los métodos con los que uno se puede enfrentar a este avance de las clases poderosas.

Dada su experiencia, ¿pensó que este tipo de acciones no las iba a volver a ver?

Hemos venido viviendo la construcción de un respecto hacia la historia ecuánime, admitiendo que hay diferentes versiones pero que siempre merecen un respeto. Y este acto demuestra una falta total de equilibrio y lucidez, que es aplicar la violencia a los testimonios históricos. Este tipo de gobiernos que ahora proliferan son de hacer mucho “show”, con actitudes escandalosas y llamativas, para ocultar lo que en realidad es una falta de eficacia en la administración de país y la opresión sobre la clase trabajadora.

Hablando del trabajo discográfico, destaca la diversidad de estilos y, también, esa sensación de esperanza y optimismo, a pesar de los hechos a los que hace referencia.

El disco se basa, en primer lugar, en tres pilares. El docente y sociólogo Miguel Oliva, de Río Gallegos, que fue el alma máter de la idea, y que nos convocó a Mariano Díaz, músico compositor, y a mí como letrista y vocalista, para armar este proyecto. Mariano también es oriundo de Río Gallegos y en mi caso siempre me sensibilicé con toda esa parte de la historia tras haber sido impactado por la película “La Patagonia rebelde”. Ahí nos pusimos a ensamblar: Oliva aportó el concepto original y traía los contenidos de una manera un poco prosaica, a mí me tocaba ponerlos en formato poético y Mariano Díaz ponía la música. Tratamos de que no fuese algo triste, apagado o melancólico, sino que tuviese pulso, que transmitiese la variedad para reflejar los diferentes clímax que conllevó esa epopeya. La idea es publicarlo ahora en vinilo.